为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强生态环境分区管控的意见》及《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于加强生态环境分区管控的实施意见》,加强成果应用,及时总结推广,经筛选,现将大连市生态环境分区管控成果应用典型案例发布如下。

一、案例概况

在生态环境执法过程中,针对“未批先建”类违法行为的行政处罚经常涉及环境敏感区认定难题。为提升执法准确性、规范自由裁量,大连市将生态环境分区管控成果系统融入执法流程,提供敏感区域边界判定工具,实现了执法依据从经验判断向空间数据支撑的转变,有效增强执法公信力与效率。

二、亮点做法

2021年9月,大连市人民政府办公室《关于大连市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》(大政办〔2021〕13 号)印发以来,大连市积极探索生态环境分区管控与执法监管的协调联动。

(一)制度先行,规范执法依据

2025年4月,大连市生态环境局印发《大连市未批先建类行政处罚执法实务指引(试行)》,明确将生态环境分区管控系统查询结果作为环境敏感区判定的法定证据。执法人员可通过定位项目坐标,在“辽宁省三线一单数据应用系统”中实时查询并截取生态分区信息,为行政处罚提供客观、统一的裁量依据,从制度层面杜绝执法随意性。

(二)系统融合,强化数据赋能

大连市生态环境局将生态环境分区管控矢量数据嵌入“大连市生态环境保护综合执法智慧监管系统”,实现管控要求与执法业务无缝衔接。该系统支持现场实时查询项目所属管控单元、敏感区域及相应准入清单,显著提升执法响应速度与数据协同能力,打破部门间信息壁垒。

(三)实战应用,精准识别敏感区域

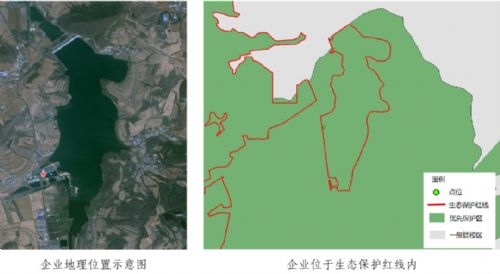

在具体案件办理中,大连市生态环境局依托分区管控系统快速判定项目是否位于生态保护红线、水源保护区等敏感区域。例如,在某生态种植公司违法案件中,按照行政处罚裁量基准,违法行为若发生在“生态保护红线区域内”,应增加10%的处罚金额。执法人员通过坐标查询确认其位于普兰店-瓦房店水土保持功能红线区,为案件办理提供了关键证据。

三、应用成效

2021年以来,大连市生态环境局共计在10个处罚案件中,利用生态环境分区管控查询结果作为违法项目是否在环境敏感区的调查判定依据,充分体现了科技赋能,极大地提升办案取证效率,提升生态环境治理现代化水平。

四、案例启示

(一)明晰边界,化解执法争议

执法人员在执法过程中常因环境敏感区范围不清,特别是位于边界周边的项目,难以精准判定项目是否位于环境敏感区。生态环境分区管控通过“空间定位+管控清单”双维度赋能,彻底解决这一痛点,执法人员可以通过执法终端或公开查询平台实时查询区域属性,有效避免“越界执法”和“争议执法”。

(二)全程赋能,提升执法效率

生态环境分区管控为事前研判、现场检查、行政处罚全流程提供支撑,全面提升执法效率。现场检查前,执法人员可通过信息平台提前了解项目所在管控单元、管控要求及周边敏感区分布情况;现场检查中,可通过定位精准研判项目是否位于生态保护红线、饮用水水源保护区、自然保护地等环境敏感区;制作行政处罚案卷时,执法人员可把建设项目生态环境分区管控查询结果,作为裁量取值的佐证。

(三)联动创新,汇聚治理合力

通过生态环境分区管控数据共享和信息联动,打通审批、管理、执法、监测等部门数据壁垒,推动构建基于数据驱动、业务协同与精准监管的现代环境治理体系,全面提升治理能力。

来源:辽宁生态环境

校对:杨愫

以上文章转载自互联网,版权归原创者所有。如有来源标注错误或者侵权,请联系我们,我们将及时处理。

|